Le temps partiel thérapeutique (TPT), plus connu sous le terme de « mi-temps thérapeutique », est un dispositif clé du droit de la sécurité sociale. Il permet au salarié, après un arrêt de travail, de reprendre son activité de manière progressive, tout en continuant à percevoir des indemnités journalières de la CPAM. Prévu par l’article L.323-3 du Code de la sécurité sociale, ce mécanisme vise à faciliter la transition entre arrêt total et reprise complète de l’activité.

Pour l’employeur, il ne s’agit pas d’une simple formalité. Le TPT suppose le respect de règles administratives strictes, l’adaptation de l’organisation interne et une vigilance constante sur la santé et la sécurité au travail. Mal maîtrisé, il peut entraîner des retards d’indemnisation, des litiges avec le salarié et même engager la responsabilité de l’entreprise.

1 - Le cadre juridique du temps partiel thérapeutique

Une base légale claire et protectrice

Le TPT est prévu par l’article L.323-3 du Code de la sécurité sociale, qui autorise le versement d’indemnités journalières lorsque le salarié reprend son activité à temps réduit pour raisons médicales. Cette reprise doit être :

- prescrite par le médecin traitant,

- validée par le médecin-conseil de la CPAM,

- acceptée par l’employeur, qui conserve un droit de regard sur la faisabilité au sein de l’entreprise.

Le Code du travail impose par ailleurs à l’employeur une obligation générale de sécurité (art. L.4121-1), ainsi qu’une prise en compte de l’état de santé du salarié dans l’aménagement du poste (art. L.1226-1).

Les conditions pratiques de mise en place

La mise en œuvre du TPT suppose la réunion de plusieurs documents :

- une prescription médicale précisant la durée et les modalités du temps partiel ;

- l’accord écrit du salarié et de l’employeur ;

- le visa du médecin-conseil de la CPAM ;

- la formalisation par un avenant au contrat de travail.

L’employeur doit donc veiller à sécuriser chaque étape pour éviter toute contestation ultérieure.

2 - Les obligations déclaratives et les risques pour l’employeur

La DSIJ reste obligatoire malgré la DSN

Depuis mars 2023, la déclaration sociale nominative (DSN) comprend un bloc dédié au temps partiel thérapeutique (S21.G00.66). À terme, ce bloc devait se substituer à l’attestation de salaire transmise à la CPAM (DSIJ).

Toutefois, une actualité publiée par Net-Entreprises en août 2025 a confirmé que, pour le régime général, la DSIJ demeure obligatoire « jusqu’à nouvel ordre ». Autrement dit, l’employeur doit continuer à transmettre l’attestation de salaire pour le calcul des indemnités journalières, même s’il renseigne le bloc DSN.

Cette double obligation est contraignante, mais elle conditionne le maintien de l’indemnisation du salarié.

Les consignes techniques à respecter en DSN

Pour les entreprises qui renseignent le bloc S21.G00.66, certaines règles doivent être observées :

- la perte de salaire doit toujours être déclarée comme un montant positif ;

- les périodes doivent être complètes (un mois ou une semaine entière), et non fragmentées au jour le jour ;

- les corrections doivent passer par le mode « annule et remplace » ; les corrections différentielles sont exclues pour le régime général.

Ces règles, purement techniques, sont essentielles : une erreur bloque le traitement et prive le salarié de ses indemnités journalières.

Les risques juridiques

Un retard ou une omission dans la transmission de la DSIJ peut entraîner la suspension du versement des indemnités. Or, la jurisprudence (Cass. soc., 11 mars 1992, n° 88-43.074) rappelle que l’employeur peut être condamné à indemniser le salarié s’il a commis une faute ayant causé un préjudice financier.

L’enjeu n’est donc pas uniquement administratif. Il engage directement la responsabilité de l’entreprise, qui doit garantir la continuité des droits du salarié.

3 - Les bonnes pratiques pour sécuriser la gestion du temps partiel thérapeutique

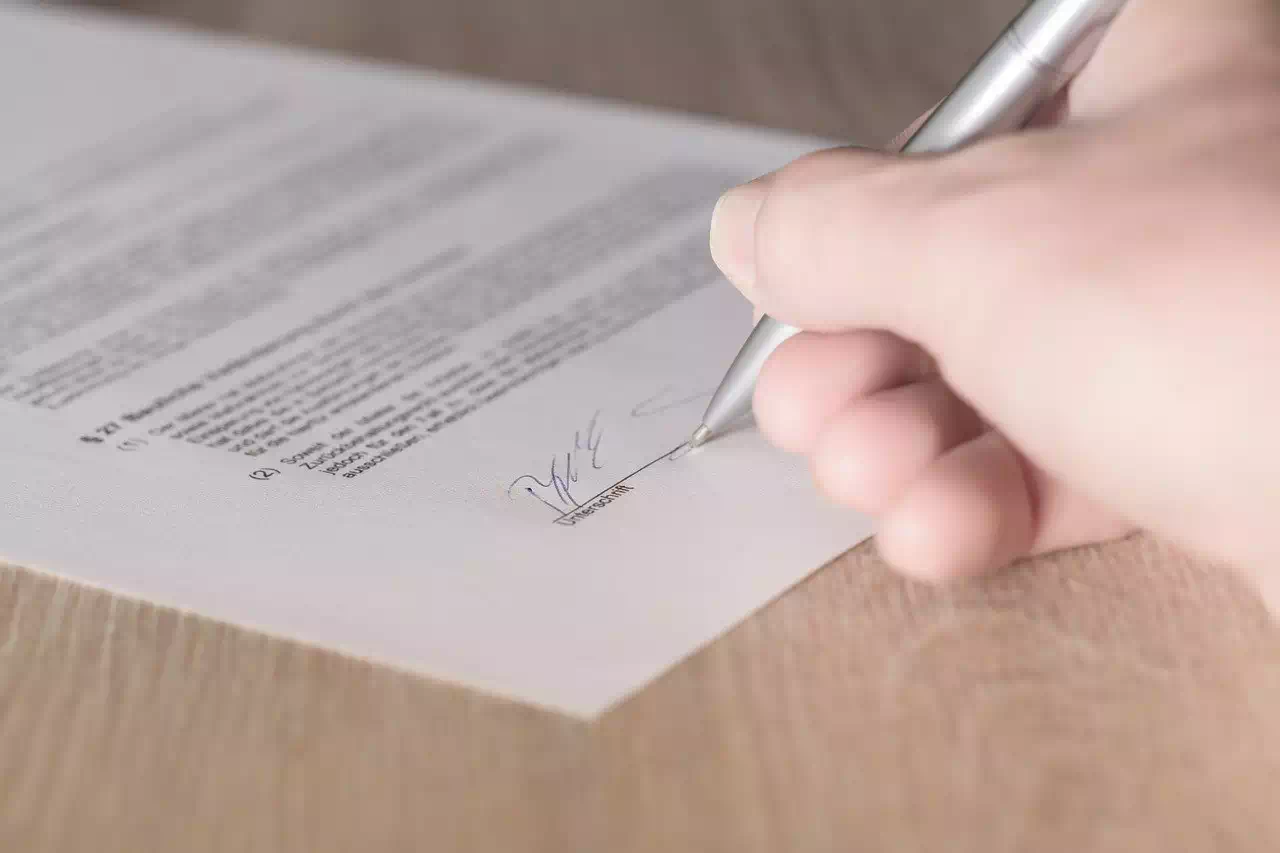

Formaliser la reprise par un avenant

La reprise à temps partiel modifie le contrat de travail. L’employeur doit donc établir un avenant qui précise :

- la durée du TPT ;

- le nouvel horaire hebdomadaire ;

- la rémunération versée par l’entreprise ;

- la répartition du temps de travail sur la semaine.

Cette formalisation protège à la fois le salarié et l’entreprise en cas de litige.

Organiser un suivi médical et RH

Le TPT n’est pas figé. Il doit être évalué régulièrement, en lien avec le salarié et le médecin du travail. L’employeur doit :

- organiser un entretien de reprise ;

- prévoir des points de suivi mensuels ;

- veiller à ce que la charge de travail soit compatible avec l’état de santé.

Adapter l’organisation du travail

Le TPT suppose souvent de redistribuer les missions au sein de l’équipe ou de recruter temporairement. Cette flexibilité doit être anticipée afin de limiter les tensions et d’assurer la continuité de l’activité.

Sécuriser les déclarations

Pour éviter les erreurs :

- former les gestionnaires de paie aux règles spécifiques (DSN, DSIJ) ;

- vérifier les transmissions avant envoi ;

- archiver les échanges avec la CPAM pour preuve en cas de litige.

Valoriser l’aspect social et managérial

Bien géré, le TPT est un outil de responsabilité sociale de l’entreprise :

- il favorise le maintien dans l’emploi ;

- il renforce la confiance du salarié envers l’entreprise ;

- il contribue à réduire le turnover et à préserver les compétences.

Le temps partiel thérapeutique ne doit pas être appréhendé comme une simple formalité administrative. C’est un dispositif exigeant, qui engage l’entreprise sur plusieurs plans : juridique, organisationnel et social.

Pour l’employeur, trois priorités s’imposent :

- Sécuriser les déclarations en transmettant systématiquement la DSIJ et en respectant les consignes DSN.

- Adapter l’organisation par un avenant au contrat, un suivi RH et une répartition cohérente des tâches.

- Assurer la santé et la sécurité du salarié, en lien avec le service de santé au travail.

Bien maîtrisé, le TPT n’est pas une contrainte, mais un levier de fidélisation, de prévention et de performance sociale. L’employeur y trouve un équilibre : protéger ses salariés tout en préservant la continuité de l’activité.

LE BOUARD AVOCATS

4 place Hoche,

78000, Versailles